极目新闻记者 徐颖

摄影记者 肖颢

通讯员 李朝霞

实习生 陈静怡

他曾策划过两届威尼斯双年展平行展,将中国优秀艺术家的作品带到国际大展中;曾担任中国首个双年展“1992年广州双年展”的艺术主持;还创办了“那特艺术学院”,为全球的艺术爱好者提供艺术专业在线课程。吕澎先生在艺术界大名鼎鼎。

近日,武汉美术馆原创大展——“溪山清远的当代逻辑”水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展,在武汉美术馆(琴台馆)开展。展览邀请吕澎担任策展人。5月24日,就艺术相关的热门话题,著名艺术史家、策展人吕澎接受了极目新闻记者的专访。

著名艺术史家、策展人吕澎

著名艺术史家、策展人吕澎

穿越八百多年与马可波罗对话

极目新闻记者:每一个艺术工作者心中都有一个威尼斯双年展。您曾参加威尼斯双年展平行展的策划工作,可以跟我们分享一下这个经历吗?

吕澎:我策划过两届威尼斯双年展平行展。

著名艺术史家、策展人吕澎

著名艺术史家、策展人吕澎

一次是2009年,担任第53届威尼斯双年展特别邀请展“给马可波罗的礼物”策展人,联合策展人是意大利的著名策展人阿基莱·伯尼托·奥利瓦。八百多年前,出生于意大利威尼斯商人家庭的马可波罗随同父亲与叔父到达中国,他在中国居留了17年。外国人通过马可波罗的《游记》了解了中国。而今八百多年过去,在马可波罗的故乡,我是想用中国艺术向西方观众呈现他们不了解的中国的今天。这些作品包括:艺术家用装置表达中国传统文化的核心要素“礼”,艺术家用中国传统园林表达的历史与现实的迷宫,以及艺术家用作品与八百多年前马可波罗对话等等。

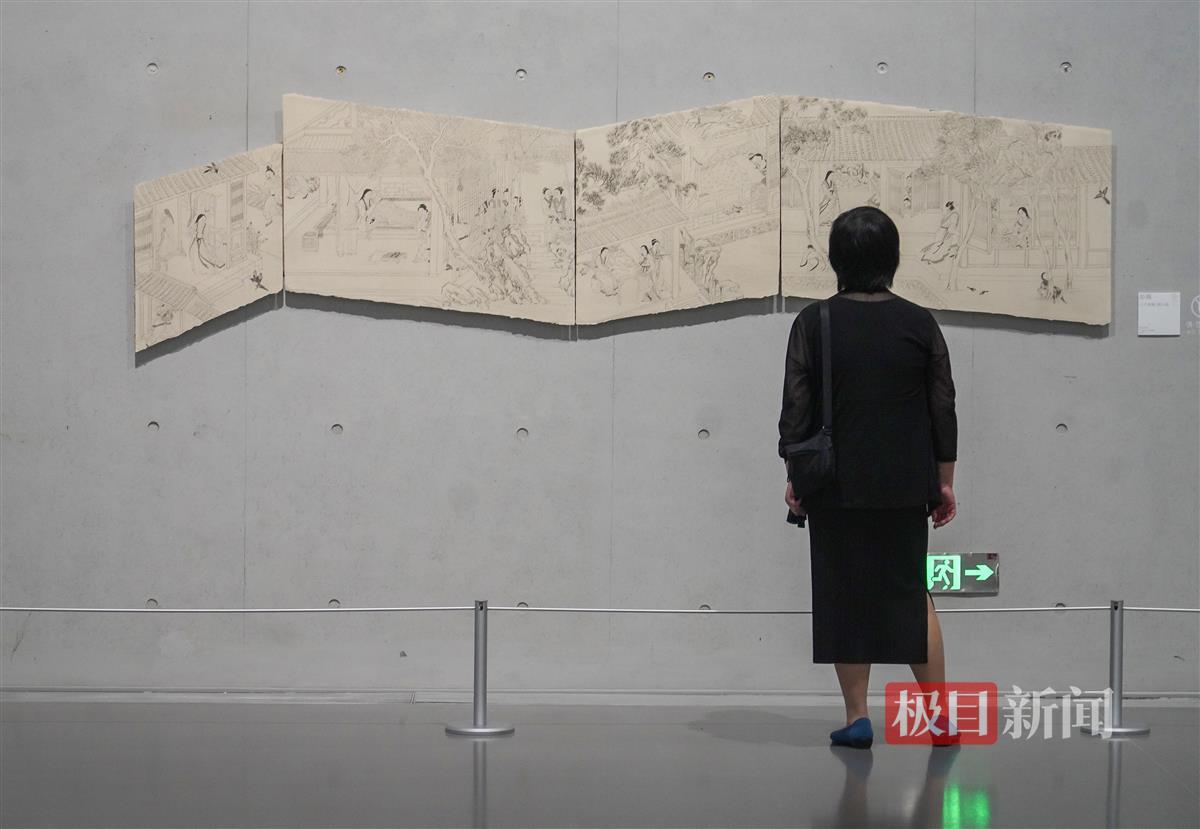

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

第二次是2013年,担任第55届威尼斯双年展特别邀请展“历史之路”策展人,联合策展人也是奥利瓦。1993年奥利瓦第一次把中国艺术家带到国外去时所做的展览题目叫“东方之路”,而我们这次的展览叫“历史之路”,是对“东方之路”的一种回应。自从第一次集体走出国门,30多年来,中国艺术家参加威尼斯双年展的频率渐渐提高,往来的国家也越来越多,威尼斯双年展就好比一个全球化的门户,为中国的艺术家们提供了参考,让他们自由地与世界沟通、更加开阔自己的视野。

中国艺术的辨识度不能靠“符号化”

极目新闻记者:中国水墨有自己的一套话语体系,那我们的中国水墨是如何与世界对话的?

吕澎:只要是中西方艺术产生了交流和碰撞,对话就已经开始了。自从19世纪,在西方枪炮的冲击下,中国被迫打开国门,接受西方的文化艺术。当西方艺术进来,这种对话就已经开始了。改革开放之后,特别是上世纪80年代末以来,实验水墨的兴起,艺术家用中国的材料进行创作,使用的技法和传达的观念已经是中西交融的了,中西对话就在其中。

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

极目新闻记者:今天的中西艺术对话,对比刚刚改革开放时期,是否更加强调我们中国文化艺术的“主体性”?

吕澎:现在每个艺术家都不一样,所以,我们很难用一个判断去适用所有的艺术家。我们不要形式上的“主体性”,如果用形式上的“主体性”去衡量艺术,未免太过僵化了。不能用简单的符号化,来辨识中国艺术。我们要的是精神气质上的“主体性”。我们是中国人,生于斯长于斯,这种“主体性”是与生俱来的。一个人只要不断学习,就很自然地把不同的文明,融入在自己的文化里,但他体内自己的这个文化基因,肯定是一直在的。

“如果说中国水墨只能在平面上创作,那已经把传统箍死了”

极目新闻记者:我们看到这次“水墨文章”大展还有装置艺术。有一些艺术家和批评家会觉得,谈水墨离不开中国画的材料、技法、气韵生动的审美等,认为脱离了这些,就不是中国水墨,而是当代艺术。您怎么看待这个问题?

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

吕澎:如果说中国水墨只能在平面上创作,那已经把传统箍死了。如果要看这样的作品,那就去博物馆去看,去看看美术馆的典藏。今天,我们要的是有传统背景的新的艺术。本质上,我们是要艺术,而不是要是传统、还是当代的概念。所以,用各种材料和手段去创作中国水墨艺术,也是近些年艺术界、批评界接受的。比如,这次展览中,艺术家用时光形成的蚕丝与一段木头,做成了一件装置作品,虽然没有使用传统水墨的毛笔、宣纸等材料,传达出的观念却是很中国的。很多我们认为不是中国水墨的艺术,换一个西方人的眼光来看,他一眼就能认出来这是中国人的艺术。因为从材料、技法、意境反映出的一种精神气质,与他们的文化是截然不同的。

双年展的意义在于“无限打开”

极目新闻记者:您也曾经担任中国首个双年展1992年广州双年展的艺术主持,也曾担任了成都双年展的策展人。当下,各个城市的双年展流行,武汉美术馆也举办了首届武汉双年展。您怎么看待这个现象?

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

水墨文章(第八回)当代水墨研究系列展展厅实拍

吕澎:我觉得这是好事。过去我们有一套美协系统的评奖和评价体系,但随着艺术市场的发展,衍生了像广州双年展这样的由民间资本主办的艺术活动,后来各个城市的政府部门看到艺术双年展的活力,也纷纷投资举办双年展。我觉得双年展的意义,更多的在于,过去我们会认为,到美术馆中是去看作品、看艺术、看绘画,但是我们希望在双年展,观众应该去产生思考。我们的确是可以在这里看到很多装置、雕塑、艺术品,甚至有些观众也并不大理解,但这并不重要,重要的是他看到了这件作品,互动以后,能打开自己的大脑,开启自己的想象力,所以今天我们讲当代艺术,主要的目的是无限打开,让我们充分发挥人的能动性。